ビジネスや展示会、教育など、さまざまな場面でプレゼンテーション動画が活用されつつあります。

プレゼンと聞くとPowerPointでの作成が一般的ですが、動画を活用した作成方法も珍しくはありません。

本記事では、プレゼンテーション動画の基本的な役割や制作の流れを解説します。初心者でも簡単に動画制作ができるポイントをまとめました。

効果的なプレゼンテーション動画を制作し、人々の興味を惹きつけましょう。

プレゼンテーション動画とは

プレゼンテーション動画は、プレゼン資料を動画にまとめたコンテンツです。

プレゼンテーション動画は、プレゼン資料を動画にまとめたコンテンツです。

プレゼンテーションといえば、スライド資料を活用した発表や口頭発表などをイメージするでしょう。動画ツールが発展してきた現在、動画によるプレゼンテーション手法も主流になりつつあります。

プレゼンテーション動画の強みは、視覚的な訴求力で商品やサービスの魅力をアピールできるところです。文字や画像などでは細かい情報を伝えるのに限りがあります。

一方、動画であれば文字や画像で伝わりきれない情報を参加者に届けることが可能です。

プレゼンテーション動画は、商談のみならず、採用説明会や株主総会・決算説明会・マーケティング・教育など幅広い場面で活用されています。

より魅力的なプレゼンテーション動画に仕上げれば、新たなビジネスチャンスの獲得につながるかもしれません。

プレゼンテーション動画の作り方

いざプレゼンテーション動画を制作するとなると、どのように制作するべきなのかわからない方もいることでしょう。

いざプレゼンテーション動画を制作するとなると、どのように制作するべきなのかわからない方もいることでしょう。

スムーズにプレゼンテーション動画を制作するためには、しっかり制作プランを練ることが重要です。

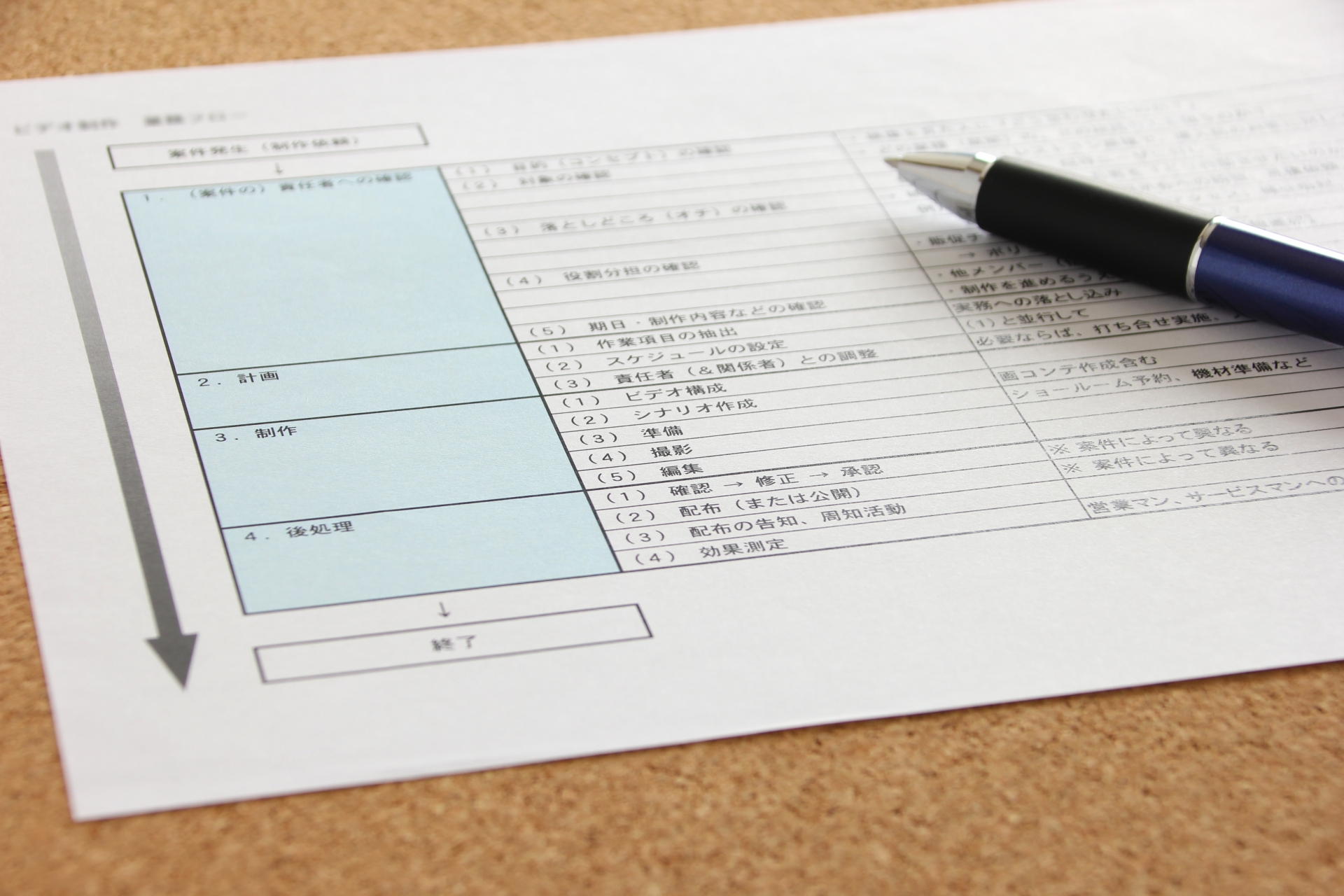

具体的なプレゼンテーション動画の制作の流れは、以下のとおりになります。

- 企画決定

- シナリオ作成

- 撮影

- 編集

- 調整・確認

とはいえ、なかなか思うようにプレゼンテーション動画が制作できないと苦労する方もいることでしょう。

プレゼンテーション動画制作にお悩みの方は、Funusualへの外注をご検討ください。

Funusualでは、IT・製造業・工業・建設業など、BtoB企業を中心に幅広い業界向けの動画制作を手がけています。

情報量が多く、複雑な内容でもわかりやすく整理・構成し、視聴者の記憶に残る映像に仕上げるノウハウをFunusualは持っています。

また、映像ディレクター・カメラマン・アニメーター・3DCGクリエーターなど、専門スキルを持つクリエイターが在籍しており、ターゲットや場面に応じて柔軟に制作チームを構築することが可能です。

プレゼンテーション動画だけでなく、会社紹介・展示会・セミナー・採用動画など、幅広いシーンに対応できますので、まずはお気軽にご相談ください。

企画決定

プレゼンテーション動画を制作する際は、事前に企画を練ることが重要です。

プレゼンテーション動画を制作する際は、事前に企画を練ることが重要です。

企画ではプレゼンテーション動画の目的やターゲット層の決定・構成などを設定します。

例えば採用を目的としたプレゼンテーション動画を制作する際、求める人材を明確にしたうえで、求職者の心に刺さるような動画に仕上げます。

より具体的なターゲット層を絞り込みたい場合には、ペルソナを設定するのがおすすめです。

ペルソナとは、ターゲット層を具体的にしたもので、年齢や性別・生活・キャリア・価値観・趣味など細かく想定することで求める人材がイメージしやすくなります。

その他にも、動画のコンセプトやメッセージ・使用する素材・動画の長さなども決めましょう。

シナリオ作成

プレゼンテーション動画をスムーズに制作するためには、シナリオ作成が欠かせません。

行き当たりばったりで動画を制作してしまうと、途中で方向性が変わってしまったり、思うような構成が組めず再度修正が必要になったりと手間がかかってしまいます。

シナリオは、動画制作においては設計図の役割を担っています。

企画構成の内容をもとに、ストーリーの流れやシチュエーション・登場人物・セリフなどを決めましょう。

より動画構成のイメージを固めたい場合には、PREP法を活用するのがおすすめです。

PREP法とは、結論(Point)・理由(Reason)・具体例(Example)・再度結論(Point)の4つの頭文字を示した構成内容のことです。

例えば、新型スマートフォンをプレゼンテーション動画で紹介する場合に、以下のような構成になります。

- 結論(Point):新たなスマートフォンの開発

- 理由(Reason):ユーザービリティの高いスマートフォンを届けたいため

- 具体例(Example):スマートフォンの使用例や使用するメリットを紹介

- 再度結論(Point):新型スマートフォンを使用することで生活や趣味で便利さを感じやすくなる

PREP法は、プレゼンテーションのみならず、ビジネス文章や日常会話などでも活用できます。さまざまなシーンで、PREP法を活用しましょう。

撮影

プレゼンテーション動画を仕上げるためには、素材となる動画撮影が必要です。アニメーションであれば、専用サイトから素材を集めれば制作ができるでしょう。

プレゼンテーション動画を仕上げるためには、素材となる動画撮影が必要です。アニメーションであれば、専用サイトから素材を集めれば制作ができるでしょう。

しかし実写撮影の場合は、撮影機材の準備や演者の確保・撮影場所の確保などが必要です。

また実写撮影をする際は、カメラの視点や明るさ・音響などにもこだわなければなりません。

より見栄えのよい映像に仕上げたい場合には、何度か撮影し、よかったものを厳選するとよいでしょう。

編集

動画撮影がすんだら、クオリティーの高い動画にするために編集作業をします。編集をする際は、以下のポイントを押さえるのが重要です。

- 映像の見栄えを整える

- 話がスムーズに進むよう無駄な部分はカットする

- 大きめの文字で情報を伝える

- 文字だけではなく図やグラフ・アニメーションなどでわかりやすく伝える

- 音楽やBGMを取り入れる

- テロップで補足説明をする

- 音質や音量調整をし聴きやすくする

- 合間にブリッジを入れる

演出にこだわり、見やすいプレゼンテーション動画に仕上げましょう。

調整・確認

編集作業が完了したら、動画の調整と確認をしましょう。

最後に第三者が見直しチェックを行うことで、動画の問題点や改善点などがピックアップされやすくなります。

特に動画編集に詳しい方にチェックしてもらうと、さらなる動画の質の向上が目指しやすいです。

映像の見栄えのよさや音質・テロップの表示の仕方など、細かくチェックしてもらいましょう。

プレゼンテーションに動画を活用するメリット

プレゼンテーション動画を活用すると、情報を視覚的にわかりやすく伝えられます。

プレゼンテーション動画を活用すると、情報を視覚的にわかりやすく伝えられます。

動画は文字の約5,000の情報量があるといわれており、言葉では表現しきれない情報を映像で伝えられます。

その他にも、プレゼンテーション動画のメリットはたくさんあり、参加者の理解度向上におすすめです。

- 内容を視覚的に伝えやすい

- 時間や場所を選ばずに視聴してもらえる

- プレゼンテーション担当者の負担を減らせる

- プレゼンテーション以外のシーンでも活用できる

- コストを削減できる

具体的に、どのようなメリットが得られるのか紹介します。

内容を視覚的に伝えやすい

プレゼンテーション動画のメリットは、映像で視覚的に情報を伝えられる点です。

文字や画像だけでは、紹介する内容の特徴や魅力が伝わりきれない場面があるでしょう。

例えば、新型スマートフォンを紹介する場合、文字だけでは機能性や操作方法などを細かく伝えることが難しいです。

一方、動画であれば具体的な機能性や操作手順を視覚的に見せられるため、視聴者は新型スマートフォンの魅力を内容を理解しやすくなります。

また、プレゼンテーション動画のメリットは、難しい専門用語や複雑な概念なども動画で伝えられるところです。

例えば、学校の研究発表で難しい概念について説明する際に、映像を見せながら発表することで視聴者はスムーズに内容を理解しやすくなります。

アニメーションや音声ナレーションなどを柔軟に駆使すれば、よりわかりやすく情報を伝えられるでしょう。

時間や場所を選ばずに視聴してもらえる

プレゼンテーション動画は、場所や時間を問わず視聴できる点が魅力です。

プレゼンテーション動画は、場所や時間を問わず視聴できる点が魅力です。

オフラインでプレゼンテーションをする場合、会場の確保や時間の確保をしなければなりません。

また、視聴者側の都合でスケジュール調整の手間がかかるのもデメリットです。特に商談の現場であれば、スケジュールが合わずプレゼンが延期になる場合もあるでしょう。

しかし、プレゼンテーション動画はスマートフォンやパソコンなどでインターネット環境が整っていれば、即座に視聴が可能です。

遠距離にいる方にもプレゼンできるため、移動の手間も減ります。

また、プレゼンテーション動画は、さまざまな媒体で情報発信が可能です。Webサイトのみならず、YouTubeやInstagramなどのプラットフォーム上にアップロードすれば、視聴者は好きなタイミングで視聴できます。

より多くの方にプレゼンテーションを見てもらいたい場合は、動画が効果的でしょう。

プレゼンテーション担当者の負担を減らせる

プレゼンテーション動画の導入により、担当者の負担を軽減できます。

対面でプレゼンテーションをする場合は、目的地に足を運ばなければなりません。

例えば、営業担当者が50社にプレゼンテーションを行う場合、大きな時間と労力がかかります。

しかし、プレゼンテーション動画を1本制作すれば繰り返しプレゼンする必要がなくなり、業務負担の大幅な軽減が可能です。

プレゼンテーションをするための準備や移動などもカットしやすくなるため、本業に専念しやすくなるでしょう。

プレゼンテーション以外のシーンでも活用できる

プレゼンテーション動画の魅力は、プレゼンテーション以外のシーンでも柔軟に活用できるところです。

プレゼンテーション動画の魅力は、プレゼンテーション以外のシーンでも柔軟に活用できるところです。

例えば商談用に作成した商品PRのプレゼンテーション動画を制作した場合、採用説明会や展示会・社内プレゼンなどの多くのシーンで活用できます。

シチュエーションに応じて内容を調整すれば、資料作成の時間が削減でき、業務の効率化が進みます。

コストを削減できる

プレゼンテーション動画の制作メリットは、プレゼンにかけるコストを削減できるところです。

対面でプレゼンテーションをするとなると、印刷代や人件費・会場費・交通費など、さまざまなコストがかかります。特に遠方への出張の場合には、宿泊費なども発生するでしょう。

しかしプレゼンテーション動画を1本制作すれば、対面で行う必要がなくなるため、印刷代や人件費・会場費・交通費などの費用削減ができます。

また、シーンによっては同じ動画を繰り返し使用できるため、動画制作にかける時間も減らせます。

プレゼンテーション動画の活用シーン

プレゼンテーション動画は商談のみならず、社内・社外への企画提案や会議・説明会などさまざまなシーンで有効活用できます。

プレゼンテーション動画は商談のみならず、社内・社外への企画提案や会議・説明会などさまざまなシーンで有効活用できます。

幅広いシーンで活用できれば、プレゼン資料や企画書類などの作成負担が減り、さらなる業務効率化が図りやすくなるでしょう。

社内・社外への企画提案

プレゼンテーション動画は、あらゆるビジネスシーンで活用することが可能です。

例えば、社内での新たなプロジェクトの進行や業務改善に向けた資料、社外であれば企業への営業や顧客へのPRなど、さまざまなシーンで活用できます。

クオリティーの高いプレゼンテーション動画に仕上げれば、魅力的な企画提案資料で相手の心に刺さりやすくなるでしょう。

会議

プレゼンテーション動画は、会議の場面でも有効活用できます。例えば、商品の見直しを目的とした会議を開くとしましょう。

プレゼンテーション動画は、会議の場面でも有効活用できます。例えば、商品の見直しを目的とした会議を開くとしましょう。

パワーポイントでも商品の問題点や課題点などを模索することは可能ですが、図や表・テキストなどでは商品が抱える課題を把握するのに限界があります。

しかし、商品のPR動画を活用すれば、視覚的目線から商品が抱える課題点を細かく把握できるでしょう。

その他にも会議でプレゼンテーション動画を共有するメリットは、複数の社員から動画に関するフィードバックが受けられることです。

一人でプレゼンテーション動画を制作するとなると、自分で修正点を見つけることが難しいでしょう。

しかし、会議を通して社員から動画の構成や内容についてフィードバックを受けることで、さらなるプレゼンテーション動画のブラッシュアップが図りやすくなります。

説明会

プレゼンテーション動画は、会社説明会や合同説明会などでも活用可能です。

プレゼンテーション動画は、会社説明会や合同説明会などでも活用可能です。

多くの方が参加する説明会は、今後のビジネスの発展や求職者とのコンタクトには重要な場といえます。

プレゼンテーションの仕上がり次第では、参加者が企業に抱く印象や志望度などが変わりやすくなります。

より企業の魅力を理解してもらうためには、プレゼンテーション動画によるアプローチがおすすめです。

言葉では伝わりきれない商品やサービスの魅力を発信することで、企業は契約に対して前向きに考えたり、求職者であれば志望度が上がりやすくなったりします。

魅力的なプレゼンテーション動画は、新たなビジネスチャンスが生まれるかもしれません。

採用活動

プレゼンテーション動画は、採用活動の場面でも有効活用できます。

先程紹介した会社説明会はもちろんのこと、採用プラットフォームに掲載すれば求職者の目に届きやすくなります。

求人募集をする際に、テキストや画像・図などでは企業の細かい情報を伝えるのは難しい部分があるでしょう。

しかし、商品やサービス・従業員のプレゼンテーション動画を掲載することで、求職者はどのような企業なのかがイメージしやすくなります。

動画で具体的な企業のイメージがつかめれば入社後のギャップも少なくなるため、希望の人材の確保がスムーズになるでしょう。

SNS

プレゼンテーション動画は、SNS上での企業の認知拡大に向けた情報発信にも活用できます。

プレゼンテーション動画は、SNS上での企業の認知拡大に向けた情報発信にも活用できます。

対面でのプレゼンテーションだと、企業の魅力を伝えるのに人数に限りがあるでしょう。

しかし、YouTubeやInstagram・Xなどでプレゼンテーション動画を掲載すれば、多くの視聴者に見てもらえる可能性があります。

またSNSのメリットは、多くのユーザーに拡散されやすいところです。

SNSのなかには、ポストやリポストなどの機能が備わっており、ユーザーが使用することでほかのユーザーにも共有されます。

多くのユーザーに情報拡散してもらえば、さらなる企業の認知拡大も期待できるでしょう。

プレゼンテーション動画制作のコツ

プレゼンテーション動画を制作する際は見栄えのよさはもちろんのこと、視聴者にわかりやすく伝えられるよう、内容や文字の入れ込みにこだわることが必要です。

プレゼンテーション動画を制作する際は見栄えのよさはもちろんのこと、視聴者にわかりやすく伝えられるよう、内容や文字の入れ込みにこだわることが必要です。

内容を短めにまとめる

プレゼンテーション動画を制作する際は、内容は簡潔にまとめ、視聴者が集中しやすい動画を作成しましょう。

長尺で動画を作成してしまうと、視聴者は途中で疲れやすくなってしまいます。

人によっては、集中力が切れてしまい視聴すらやめてしまうかもしれません。

動画の長さは、一般的に5分以内に収めるのが適切といわれています。プレゼンテーションの内容をまとめ、5分以内に尺が収まるようにしましょう。

動画に文字を挿入しすぎない

プレゼンテーション動画でわかりやすく説明するために、文字を入れることがあるでしょう。

しかし、詳しく説明したいがゆえに、文字を入れ込み過ぎてしまうと見づらくなってしまいます。

見栄えのよさを阻害しないように文字を入れるためには、重要な部分のみにテキストを挿入し、情報を整理することが大切です。

より詳しく説明したい場合には、音声を活用しましょう。

プレゼンテーション動画は自社制作と外注どちらがよい?

動画編集に慣れている方であれば、自社制作も選択の一つです。動画編集のスキルを持っていれば、スピード感のある動画制作が行えます。

動画編集に慣れている方であれば、自社制作も選択の一つです。動画編集のスキルを持っていれば、スピード感のある動画制作が行えます。

また自社で行うことから、コスト削減が図りやすくなるのも自社制作のメリットです。

しかし、動画編集になれておらず、クオリティーの確保で苦労する方は少なくありません。

プレゼンテーション動画の制作が難航しそうな場合には外注依頼を検討した方がよいでしょう。

動画編集に詳しいプロに依頼することで、クオリティーの高い動画に仕上がりやすくなります。ただし外注依頼をする際は、以下のポイントを押さえることが重要です。

- サポート内容を把握する

- 得意ジャンルをチェックする

- 予算を見積もり必要な費用を把握する

- 複数企業を比較し具体的な費用相場を把握する

- 動画制作の実績を調べる

- 事前に企画書を作成しヒアリングする

プレゼンテーション動画の外注依頼で失敗しないためには、事前に企画書類を準備したうえでヒアリングに臨むのがポイントです。

外注先に依存しすぎると、意図と異なる仕上がりになる恐れがあります。少しでも、失敗を少なくするためには外注先としっかりコミュニケーションを取ることが重要です。

Funusualでは、クライアントが納得する動画を心がけており、ヒアリングも手厚く行っているのが強みです。ヒアリングにて動画の目的や期待効果・課題などを明確にしたうえで動画制作をいたします。

プレゼンテーション動画を動画制作会社に外注する場合の流れ

プレゼンテーション動画を動画制作会社に外注する際は、以下のような流れになります。

プレゼンテーション動画を動画制作会社に外注する際は、以下のような流れになります。

- ヒアリング(動画の方向性や費用・企画内容など)

- 企画書作成

- 構成案の作成

- 動画撮影

- 編集

- 校正チェック

- 納品

企業によってはワンストップで対応していたり、編集のみ対応していたりとサービス内容は異なります。具体的な動画制作の流れは、各企業に問い合わせをしましょう。

効果的なプレゼンテーション動画を制作したいなら

本記事では、プレゼンテーション動画の基本的な役割や制作の流れを解説しました。

プレゼンテーション動画は、視覚的に訴求できるため、商品やサービスの魅力を直感的に伝えられる点がメリットです。

より魅力的な動画に仕上げれば、視聴者の心に刺さりやすくなるでしょう。また商談のみならず、採用や説明会・会議など幅広いシーンで活用できるのもメリットです。

Funusualでは、プロの動画編集クリエイターがチーム体制で対応し、訴求力とわかりやすさを両立したハイクオリティなプレゼンテーション動画を制作しています。

BtoB領域に特化した制作実績も多数あり、技術的な内容や複雑なサービス紹介にも強いのがFunusualの特徴です。

「伝えたい情報をもっと魅力的に届けたい」「スライドだけでは伝わりにくい内容を、映像で強化したい」そんなご要望にお応えできるよう、丁寧なヒアリングを通じて動画の目的や構成を明確化し、説得力ある映像表現をご提案します。

質の高いプレゼンテーション動画を制作したいなら、Funusualにご相談ください。